Reinhard Kuhn

Ästhetik und Kommunikation

Vom Werden und Wirken der Ausbeutemotivtaler des Kommunion-Harzes

Der Artikel wurde in den Geldgeschichtlichen Nachrichten Heft 335 (September 2024) S.273–285 veröffentlicht.

Dieser zweite Text über die Ausbeutemotivtaler des Kommunion-Harzes befasst sich eingehend mit den ästhetischen Aspekten dieser eindrucksvollen Serie – und ist im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Artikel zu sehen, in dem die Münzen ausführlich unter ökonomischen, bergbautechnischen und sozialen Aspekten, aber in besonderer Weise auch unter dem Gesichtspunkt eines Werbemediums beschrieben wurden: Reinhard Kuhn, Des Bergmanns Stolz und Würde, in: Geldgeschichtliche Nachrichten Heft 327 (Mai 2023) S.144–155 (online: NiH).

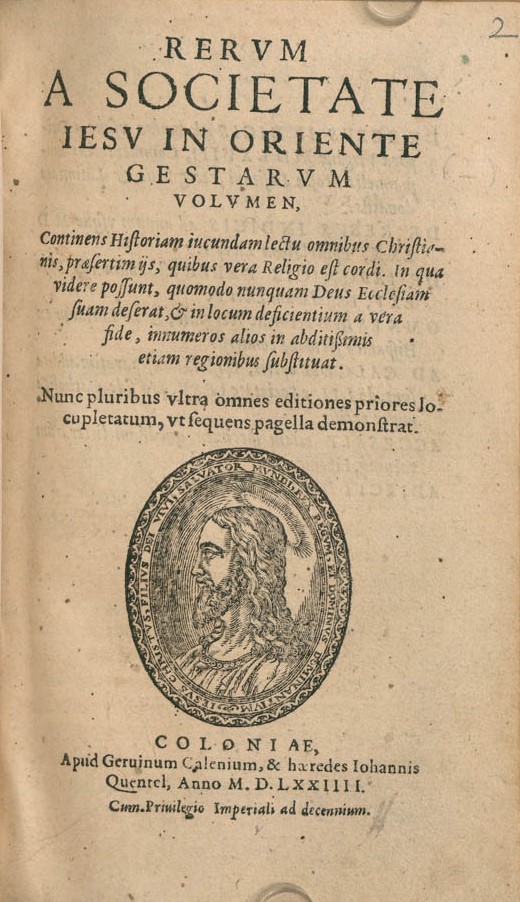

„…[W]enn wir die Sprache [Japanisch] erlernt haben, wird uns die Missionierung besser gelingen. Jetzt bewegen wir uns unter ihnen [den Japanern] wie stumme Bilder…“, heißt es in der von Pietro Giovanni Maffei (1536–1603) gekürzten Fassung eines Briefes, den Franz Xaver (1506–1552) am 5. November 1549 aus Kagoshima an die Gefährten in Goa/Indien richtete1. Der Brief war sicher ein zentraler Text dieses Buches, das Berghauptmann Karl Albrecht Ludwig von Imhoff (i.A. 1740–1763) im September 1730 in Wolfenbüttel entliehen hatte (Abb. 2) und vielleicht hat diese Passage ihm die Bedeutung einer angepassten Kommunikationsform ebenso verdeutlicht wie im Weiteren die Definition einer geeigneten Zielgruppe analog zu Xavers diesbezüglicher Einschätzung der Japaner2, als er 1742 daran ging, die Idee einer Serie werbewirksamer Ausbeuteprägungen in die Tat umzusetzen3. Abwegig wäre es nicht, denn ähnlich wie bei Xaver in Japan war auch hier die Voraussetzung für einen Erfolg, eine Zielgruppe zu definieren – in diesem Fall gut situierte Bürger – und deren Sprach- bzw. Kommunikationsstil zu berücksichtigen und sich insoweit von traditionellen Vorgaben wie der Orientierung am herrschaftlichen Repräsentationsbedürfnis ein Stück weit zu lösen4.

Traditionelle Vorgaben

45 mm; Avers: CAROLVS & PHILIPP CHARLOTT D G DVX & DVC BR & L; Revers: Umschrift: REGNA SVBTERRANEA SIDERIBVS ILLVSTRATA (dt.: das von Sternen erleuchtete unterirdische Königreich); Umschrift innen: NVNQVAM RETRORSVM (dt.: niemals zurück); im Abschnitt: DESCENDIT CAROLVS, LVSTRASTVR LVCE FODINA, ECCE: DVO SOLES, NAMQVE DVCISSA VENIT (dt.: Karl steigt hinunter und untersucht die Grube im Licht, und siehe: zwei Sonnen, denn die Herzogin kommt), Signatur R. P. WAHL. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Inv.-Nr. 02:091:029 (Foto: Kerstin Schmidt).

Da entsprechend der reichen numismatischen Tradition der beiden Oberharzer Münzen ein recht umfangreicher Fundus an Bergbaugeprägen verschiedenster Art vorlag, musste man sich zunächst darüber Klarheit verschaffen, welcher ikonographische Typ als Grundlage für die geplante Serie am geeignetsten war.5 Für eine bessere Übersicht über die Vielfalt wird in dieser Untersuchung eine Unterteilung in vier Bildkategorien vorgeschlagen:

1.) Der Seigerriss-Typ: Ein typisches Beispiel hierfür ist der Doppeltaler Johann Friedrichs von 1678, ein technisch-sachlich wirkender Geländeaufriss, der anhand der Anzahl der Stollen einen Eindruck von Größe und Bedeutung der Grube vermittelt (Abb. 3).

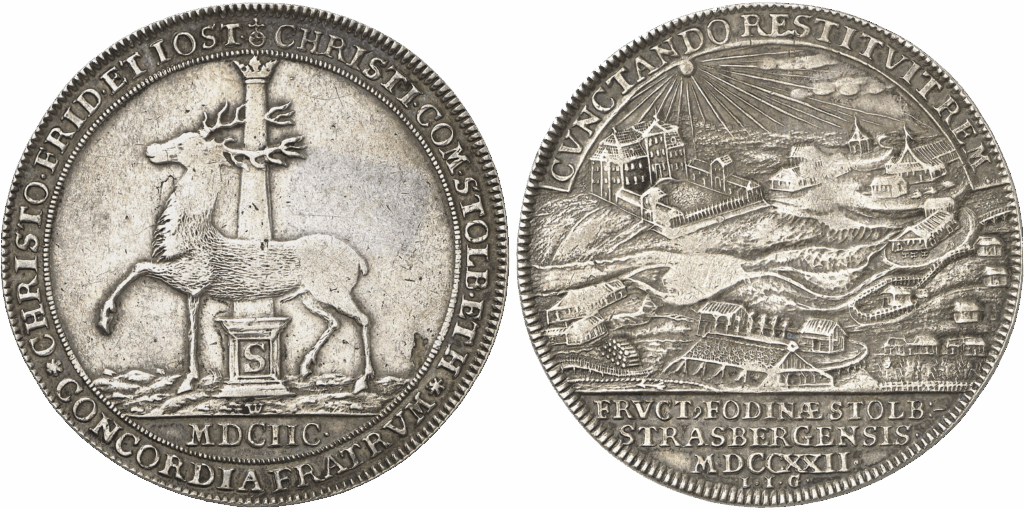

2.) Der Merian-Typ: Hier wird die Landschaft im Stil einer meist idealisierten Topographie aus leichter Vogelschau gezeigt, wie beispielsweise auf dem Stolberger Taler 1722 auf die Grube Strassberg von Christian Wermuth (1661–1739) (Abb. 4).6

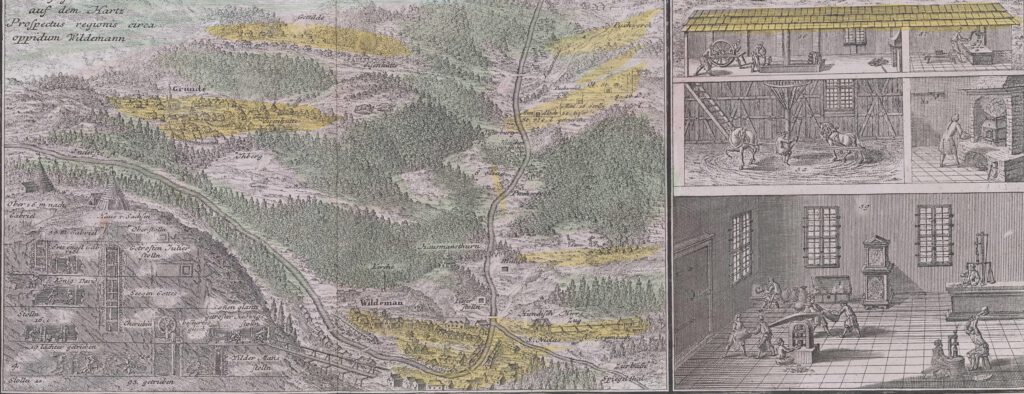

3.) Der kombinierte Typ: Er verbindet Über- und Untertage-Szenen miteinander, oft mit einem Nebeneinander zeitlich und räumlich voneinander unabhängiger Ereignisse, und zeigt häufig filigrane Details, Allegorien und emblematische Texte. Die Medaille auf den Harzbesuch des braunschweigischen Herzogspaars von 1747, geschaffen von Rudolph Philipp Wahl (1682-1769, Schüler von Christian Wermuth), ist ein typisches Beispiel, auch für die Verwendung von Feinsilber im Interesse einer feinen und plastischen Detaildarstellung (Abb. 5). Dem gleichen Schema entspricht auch der Prospect des Hartzwalds, der typische Szenen des Münzbetriebes illustriert; da Zellerfeld erst 1742 mit einem Balancier ausgestattet wurde, wird es sich dabei um die Clausthaler Münze handeln (s. Abb. 1).

4.) Typ der modifizierten Kursmünzen: Hierbei werden entweder bestehende Motive ergänzt, wie etwa beim „Wildemann Schautaler“ von 1665 (Abb. 6 und 7), oder es wurden Standardmotive wie der Rosstaler einfach mit einer spezifischen Randschrift versehen.

Im Grunde kam als Basis für die neue Serie nur Typ 2 in Betracht. Denn Darstellungen, die sich in der Art von Typ 1 auf Schächte und Stollen beschränkten, boten kaum Möglichkeiten, daran Sonderstellungsmerkmale des Harzer Bergbaus festzumachen. Eine überbordende Vielzahl an Details wie bei Typ 3 war wiederum zu unübersichtlich – aus heutiger Sicht erinnert das szenische Nebeneinander von unabhängigen Einzelszenen an Wimmelbilder; diese Art der Darstellung war für eine kontemplative Betrachtung aus etwa 15–20 cm Abstand ausgelegt und im Zahlungsverkehr weniger geeignet und wurde zudem bereits im damals führenden Standardwerk des Kunstkritikers Roger de Piles (1635–1709), dem 1708 erschienenen „Cours De Peinture Par Principes“, als Anachronismus bewertet.7 Motive nach Typ 4 wären zwar als typische Kursmünzenmotive auch aus größerem Abstand gut erkennbar gewesen, waren aber bereits zu verbreitet, um noch aufzufallen, und boten keine adäquate Grundlage für eine Reihe individueller Motive. Eine Randbeschriftung schließlich war hier ohnehin ungeeignet.

Ein neues Anforderungsprofil

Aber auch Prägungen nach Typ 2 hatten bisher unter dem Postulat herrschaftlicher Repräsentation gestanden und bedurften daher noch der Überarbeitung, um daraus ein Konzept für eine erfolgversprechende Werbekampagne zu entwickeln. Das Wichtigste war zweifellos der wirtschaftliche Aspekt, also Ertragskraft, Gewinnchancen und Perspektiven der Gruben herauszustellen. Um für diese Message die nötige Aufmerksamkeit zu gewinnen, mussten die Motive vor allem eines – im Geldumlauf, also auch aus größerem Abstand, zunächst einmal herausstechen, dann bei Betrachtung aus der Nähe den Blick eines Betrachters fesseln, denn erst nun bestand eine Chance, die eigentliche Botschaft zu vermitteln.8

Da hier Neuland betreten wurde, ergaben sich eine Reihe von Problemen, die innovative Lösungsansätze erforderten. Glücklicherweise besteht bei dieser Serie dank zweier Probeprägungen die in der Numismatik seltene Möglichkeit, Einblicke in diesen Entwicklungsprozess zu erhalten. Bei den beiden Prägungen handelt sich um “Lautenthals Glück” 1743 und “Cronenburgs Glück” 1744 (Abb. 10 und 12). Beide Motive sind in Teilen nur halbfertig ausgeführt und liegen in lediglich wenigen Einzelstücken (“Cronenburgs Glück”) bzw. soweit bekannt nur einem einzigen Exemplar (“Lautenthals Glück”) vor. Sie waren also von vornherein nicht zur Ausgabe vorgesehen, sondern reine Studienobjekte.9 Die Anfertigung solcher Studienprägungen entsprach einem sehr pragmatischen Ansatz im Sinne eines „Try and Error“ -Verfahrens; sie erlaubte, wichtige Fragen etwa zu Materialeigenschaften, Bildaufbau oder den Effekten unterschiedlicher Betrachtungsabstände am konkreten Beispiel zu klären.

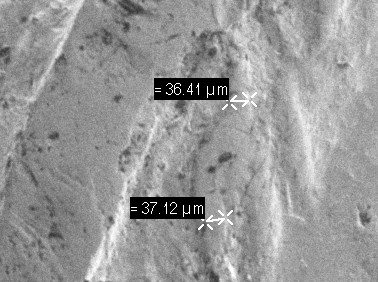

“Lautenthals Glück” und die Materialfrage

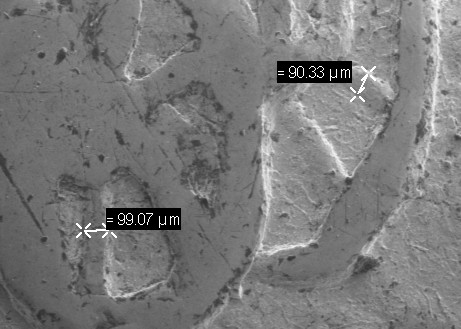

Der nächste Schritt bei der Motivfindung bestand darin, das optimale Münzmetall zu bestimmen. Traditionell wurden besondere Medaillen und teilweise auch Talerteilnominale in Feinsilber geprägt, im Übrigen wurde üblicherweise eine Silber-Kupfer-Legierung verwendet. Feinsilber bot einen besseren Schutz vor Einschmelzen (ohne Kupferanteil übersteigt der Metallwert nicht den Nennwert) und Details ließen sich damit feiner und plastischer herausarbeiten (vgl. z. B. Abb. 5 versus 6). Bei eigenen Messungen im Rahmen einer kleinen Untersuchungsreihe wurde die Breite der feinsten Strukturen bei Feinsilber mit etwa 40 µm gegenüber etwa 100 µm bei der Silber-Kupfer-Legierung bestimmt (Abb. 8 und 9). Da die erste Probeprägung, “Lautenthals Glück” 1743, in Feinsilber erfolgte10 , lag der Fokus offensichtlich zunächst auf einer möglichst detailreichen Darstellung.

Tatsächlich wirken manche Details auf der Version von 1743 feiner als bei den später in Legierung geprägten Talern. Auffällig sind allerdings die für ein Unikat ungewöhnlichen Beschädigungen auf dem Revers – Abflachungen im Bereich des Gesichts, Kerben im Bereich des linken Beins sowie im freien Feld. Sie erwecken den Eindruck, dass hier die Härte gezielt geprüft wurde. Wenig überraschend war das Ergebnis offensichtlich nicht befriedigend: Anders als beim Wilden Mann, bei dem abgenutzte Tannenzweige den Eindruck nicht wesentlich beeinträchtigen, drohte hier eine rasche und erhebliche Beeinträchtigung von Attraktivität und Aussagekraft des Motivs (Abb. 10, Detail).

Revers: im Abschnitt: DIE GRVBE LAVTENTHALS GLVCK KAM IN AVSBEVT IM QV:REM : 1685, darunter: I•B•H•.

Landesmuseum Hannover, Inventar-Nr. 03:074:051 (Foto: Kerstin Schmidt).

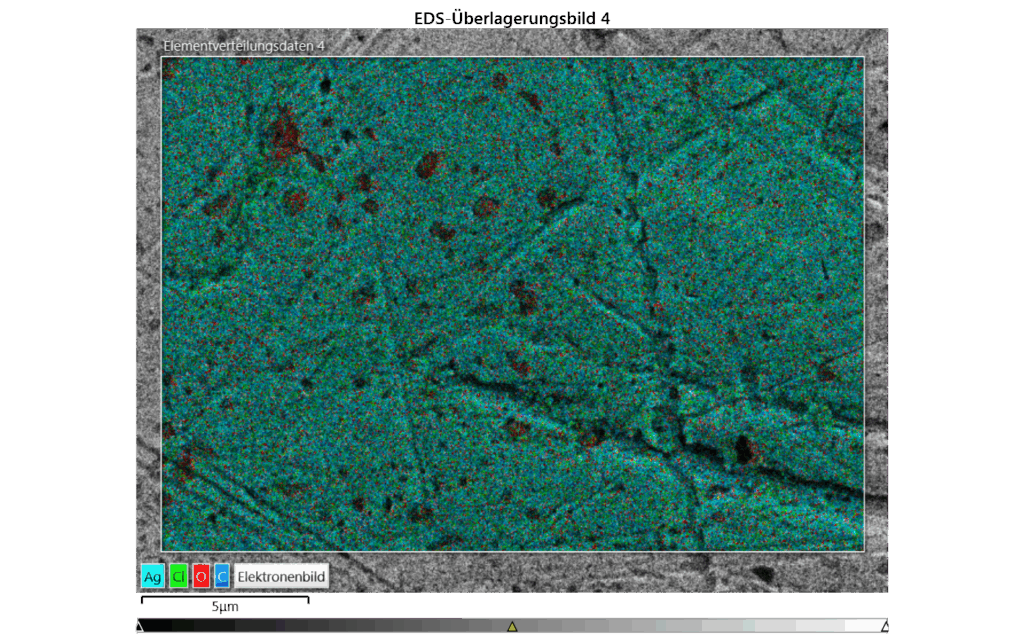

Damit war diese Frage zugunsten der Legierung entschieden. Erst bei dem letzten Motiv, “Güte des Herrn” 1774, wurde nochmals ein Versuch mit Feinsilber unternommen, wohl wieder in Hinblick auf eine möglichst feine Detaildarstellung, aber auch hier kehrte man bei einem zweiten Stempel (nachdem der erste gerissen war) wieder zur Legierung zurück und erreichte auch damit ein absolut hervorragendes Ergebnis.11 Das Rasterelektronenmikroskop zeigt die mehr oder weniger gleichmäßige Verteilung der Kupferplaques in der Silbermatrix (Abb. 11), die dem Material eine gegenüber Feinsilber höhere Festigkeit verleihen12 .Ein vergleichbares Verteilungsmuster findet sich in der Untersuchung von Stephanie Greil, Christian Edtmaier, Roland Haubner und Lukas Lauter auch für modernes Sterling Silber, was auf eine bereits damals qualitativ hochwertige Verarbeitung der Zaine schließen lässt.13

“Cronenburgs Glück” – ein ikonographisches Konzept entsteht

Beim nächsten Probestück, “Cronenburgs Glück” 1744 (BS) (H 1745) (Abb. 12), nun in Legierung ausgeführt, standen dann Fragen der Bildgestaltung im Vordergrund.

Sehr deutlich zeigt sich ein „Durchspielen“ verschiedener Details zur Bildkomposition und Objektausführung. Die Aufsicht entspricht zunächst dem Merian-Typ mit räumlicher und zeitlicher Einheit im Sinne einer natürlich möglichen Ansicht.14 Die Gebäude links, hohe Bäume rechts und die Standlinie bilden zusammen einen optischen Rahmen. Der damit angestrebte „Fensterblick“ in die Tiefe des Raumes wird jedoch nicht erreicht, da das Schachthaus zu weit über den gedachten Rahmen hinausragt und es dem Bild an Tiefe fehlt. In Hinblick auf den Eindruck räumlicher Tiefe wurden zwar entferntere Objekte größenmäßig angepasst und der Effekt von Fluchtlinien getestet (ansatzweise beim Schachtgebäude); dennoch wirkt die Darstellung insgesamt nahezu plan, insbesondere da die Bildgründe nicht hinreichend strukturiert und gegeneinander abgegrenzt wurden. Die Studie lieferte damit hinsichtlich dieses für einen natürlichen Eindruck zentralen Aspekts wichtige Erkenntnisse. Darüber hinaus dürfte dieses Motiv auch die Bedeutung eines klaren und in sich ruhenden Blickpunkts, des Vermeidens einer Detailüberladung und der Notwendigkeit einer über das optisch Sichtbare hinausreichenden inneren Botschaft verdeutlicht haben. All dies findet sich wenig später bei der endgültigen Version 1745 sowie dem 1744 parallel entworfenen Motiv “Weißer Schwan” berücksichtigt. Man kann also davon ausgehen, dass die beiden Studienversionen entscheidend zur zügigen Entwicklung des neuen Konzeptes beigetragen haben.15.

Weiterhin verdeutlicht die Studie “Cronenburgs Glück” infolge des härteren Münzmetalls erwartbare Probleme bei der Darstellung sehr feiner Strukturen wie beim Wald im Hintergrund: Die an sich recht naturalistische Bildanlage mit eng beieinanderstehenden Bäumen gerät zu einer fast amorphen Fläche, erst bei naher Betrachtung ist das Gemeinte zu erkennen. Eine derart feine Strichführung war offensichtlich mit der Legierung nicht adäquat umzusetzen, es mussten also alternative Wege gefunden werden, um auch mit einer stärkeren Linienführung – etwa wie beim Feldgestänge – einen überzeugend naturalistischen Wald-Eindruck zu erreichen (Abb. 12, Detail).16

Der Vergleich mit der endgültigen Ausführung verdeutlicht die intensive Überarbeitung (Abb. 13): Der Blick auf die Grubenanlage erfolgt jetzt von einem anderen Standpunkt aus. Das Schachthaus ist tiefer positioniert und vergrößert, wodurch es optisch näher an den Betrachter rückt. Es befindet sich nun auch innerhalb des gedachten „Rahmens“ aus Zechenhaus rechts, Bäumen und Halde links sowie der Standlinie. Die Bildtiefe wird durch gegeneinander versetzte, annähernd keilförmige Bereiche glaubwürdig erzeugt, die das Bild in einem kontinuierlich erscheinenden Geländeverlauf in Vorder-, Mittel- und Hintergrund unterteilen. Auf Fluchtlinien wird verzichtet, die Dachfirste etwa verlaufen nahezu waagerecht – offensichtlich war man anhand der Studien zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Ausrichten auf Fluchtpunkte in Anbetracht des kleinen Formats nicht sinnvoll umsetzbar war und eine Strukturierung der Gründe mit relativer Anpassung der Objektgrößen den Tiefeneindruck überzeugend vermittelte.

Die Trennlinien zwischen den Gründen fungierten gleichzeitig als optische Leitlinien, wie hier zwei konvergierende Linien, die den Blick zum zentralen Schachtgebäude führen. Der Blickpunkt liegt niedriger und bezieht den Betrachter damit stärker in das Bildgeschehen mit ein. Die verkürzte Perspektive – im Bereich der beiden hinteren Gebäude rechts verschmelzen Mittel- und Hintergrund – und das nun eindrucksvollere und leicht dezentral platzierte Schachtgebäude verleihen dem Bild Dynamik. Die Strukturen am linken Rand – Halde, Bäume und Wolke – scheinen eine dunklere Zone anzudeuten in Abgrenzung zur helleren Mitte mit dem wolkenlosen Himmel. Die rahmenbildende Kontur wie in der Malerei üblich dunkler zu halten (vgl. Abb. 21 und 26), war ohne Farbe zweifellos eine Herausforderung, da eine alternative feine Schraffierung materialbedingt ebenfalls nicht möglich war (s.o.). Dadurch verblieb eine gewisse Massierung der Objekte – und das Vertrauen in die suggestiven Fähigkeiten des Betrachters. Die vertikale Achse von Schachtgebäude und Lorbeerkranz stellt jetzt einen eindeutigen Bezug zwischen göttlicher Güte, Natur und Mensch her und der Hell-Dunkel-Kontrast weist auf die mystischen Aspekte dieser Beziehung. Der höheren Materialfestigkeit wurde bei den Bäumen mit einer kräftigeren Strichführung Rechnung getragen und „Wald“ wird jetzt durch eine Anzahl einzelner Bäume repräsentiert. Im Grunde eine gegenüber der ersten Version vereinfachte Darstellungsweise, mit der jedoch ein überraschend natürlich wirkender Effekt erreicht wird und das sogar unabhängig vom Betrachtungsabstand. Details wie Grasbüschel oder die Strukturierung der Halde bzw. des Bodens unterstützen den natürlichen Eindruck (Abb. 13, Detail).17

Die Lösung ist überzeugend: Das Motiv löst angenehme Empfindungen aus, wirkt übersichtlich, natürlich und berührt spontan, von einem Wimmelbild wie noch bei der Studie ist hier nichts mehr zu spüren. Die Wirkung auf den Betrachter steht klar im Vordergrund: Mit gewisser künstlerischer Freiheit wird gemäß der Bedeutungsgröße Wesentliches hervorgehoben und für den Sinngehalt weniger Bedeutsames – etwa die sägenden Bergleute oder das gestapelte Schachtholz – weggelassen, während sich neu hinzugefügte Elemente wie die Grasbüschel zwanglos in die Komposition einfügen.18 Die Größe des Schachtgebäudes transportiert symbolisch die Leistungsfähigkeit der Grube und des Harzer Bergwesens als „innere“ Botschaft. De Piles nennt dies das zweite, „idealische“ Wahre, das, wie beispielsweise sittliche Tugenden, nicht direkt darstellbar ist, sondern durch „einen gehörigen Gegenstand“ verdeutlicht werde müsse.19 Der Grubenname im Abschnitt wird wieder wie bei “Lautenthals Glück” 1743 hervorgehoben.20

Der Weiße Schwan und das neue Konzept

Dieses Gestaltungskonzept wurde in Folge so beibehalten. Das erste Motiv, das in Umlauf gebracht wurde, war 1744 der “Weiße Schwan” (Abb. 14).21

Mögliche Anregungen könnte der Stich nach einem Gemälde von Nicolaes Berchem (1620–1683) geliefert haben. Bei seiner „Landschaft mit Gehöft auf einer Anhöhe“ (Abb. 16) geht wie auf der Münze der Blick von Tieren und Gewässer im Vordergrund über Felsenstrukturen zu einer Berglandschaft im Hintergrund. Wie beim Stich wird auch auf dem Taler die Tiefe durch Strukturierung der Gründe und Anpassen der Objektgrößen konstruiert. Anders als bei “Cronenburgs Glück” ist die Perspektive beim Motiv “Weißer Schwan” durch – entgegen der Realität – divergent verlaufende Uferlinien panoramaartig aufgeweitet, was den Teich größer erscheinen lässt.22 Die markante Felsstruktur links vorn entspricht einer Klippe, eine für den Harz durchaus typische Felsstruktur; an dieser Stelle handelt es sich allerdings um eine Zugabe zur Charakterisierung des Harzes als „wildes“ Gebirge. Korrelierend steht der Wellenschlag des Wassers für Lebendigkeit und Dynamik der Natur. Der Schwan, ein Symbol der Reinheit, fungiert mit seiner Prominenz als optischer Ankerpunkt, wieder niedrig angesetzt, was hier den Eindruck der Weite unterstützt. Als eine der „inneren“ Botschaften des Motivs lässt sich damit aus der Dialektik einer wilden, dynamischen Natur im Kontrast zu dem sonst ruhigen, geordneten Eindruck der bergbaulichen Abläufe eine „Kontrolle der Natur durch Technik“ herauslesen23.

Der niederländische Einfluss

Die Art der Konstruktion des Tiefeneindrucks durch Strukturierung und Größenadaptation, einen dem Auge Orientierung gebenden optischen „Rahmen“ mit dunkler gehaltenen Randzonen und einer Blickleitung – vorzugsweise nach rechts – in die Tiefe des Raumes entsprach der üblichen Art der Landschaftsdarstellung und traf damit die damals diesbezüglich allgemeinen Vorstellungen. Weitere Features wie der schnörkellos naturalistische Stil mit einer Fokussierung auf das Wesentliche, dazu naturgetreue Details, ein niedrig angesetzter Blickpunkt und die (angedeutete) Art der Lichtführung weisen auf die Nähe zur niederländischen Landschaftsmalerei. Vor allem aber ist hierfür das Sujet an sich typisch. Denn die Montanszenen verlangten natürlich nach einer Darstellung von Bergleuten, also Menschen der einfachen Bevölkerung, in ihrem Alltag und ihrem Ambiente. Solche Motive entsprachen grundsätzlich der Verbindung von Landschaft und – bäuerlichem – Genre bekannter niederländischer Künstler wie Adriaen von Ostade (1610–1685), Nicolaes Berchem (1620–1683) oder auch David Teniers (1610–1690) (Abb. 15 und 16).

Deutlicher noch als dort sind die Motive auf den Münzen ausschnittartig fokussiert und es werden situativ authentische Emotionen gezeigt, wie Freude auf den Feierabend bei “Güte des Herrn”24 , selbstbewusster Stolz auf die eigene Leistung bei “König Carl”.25 oder innige Zuwendung zur Musik bei “Lautenthals Glück”. Auch wenn man solche Zugeständnisse an die Individualität nicht überbewerten darf (denn in sozialer Hinsicht stand – wie in den Niederlanden auch – immer noch das geordnete Gefüge mit festen Normen und Strukturen im Vordergrund), so gab es offensichtlich Freiräume. Und während das emotionale Moment die Glaubwürdigkeit der Aussage erhöht, regt die ausschnittartige Begrenzung einen Betrachter zur gedanklichen Ergänzung des Fehlenden an.26

Entsprechend erfreuten sich in den Niederlanden bereits seit dem 17. Jahrhundert Genre und Landschaft zunehmender Beliebtheit zulasten der Porträt- und Historienmalerei; Michael North spricht von einer „Säkularisierung des Geschmacks“.27

Der italienische Stil mit seiner vorwiegenden Ausrichtung auf das Heroische, Antike, Religiöse und zuweilen Groteske und einer Vorliebe für leuchtende Farben und üppige Ornamentik kam hingegen, wie die französische Malerei des Régence mit ihren vorzugsweise anmutigen Themen in eher zarten Farben, schon von der Thematik her kaum in Betracht; beide wären auch vom malerischen Konzept her kaum auf einer Münze umzusetzen gewesen. Abb. 17 zeigt ein für die Epoche typisches Gemälde im italienischen Stil, Abb. 18 ein zeitlich etwas später entstandenes Gemälde von Jean-Honoré Fragonard, das stilistisch aber als durchaus typisch für den französischen Stil auch für den Zeitraum der Entstehung der Münzserie angesehen werden kann.

Neben der besseren Realisierbarkeit im Medium Münze und dem eher der norddeutschen Mentalität entsprechenden Stil sprach für die Orientierung an der Malerei der Niederlande auch ihre Beliebtheit und Verbreitung. Dank einer enormen Produktivität und vergleichsweise günstigen Preisen waren die niederländischen Gemälde leichter erreichbar als französische oder italienische Werke.28 Hinzu kommt zum einen, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts bereits zahlreiche holländische Sammlungen aufgelöst wurden und auf den Markt kamen29 , sowie zum anderen der für den Londoner Kunstmarkt belegte Umstand, dass infolge des Österreichischen Erbfolgekriegs ab 1745 der Import der bis dahin dominierenden französischen und italienischen Gemälde kollabierte und der Kunsthandel sich nach Amsterdam orientierte – für Hannover und Braunschweig dürfte ähnliches gegolten haben.30 Zudem arbeitete dem Trend der Zeit folgend auch eine Reihe deutscher Künstler nach holländischer Manier, etwa Johann Georg Stuhr (1640–1721) in Hamburg oder die Frankfurter Justus Juncker (1703–1767) und Johann Heinrich Roos (1631–1685), letzter gut im Kabinett des Herzogs vertreten, und weitere.31 So überrascht es kaum, dass Bilder im niederländischen Stil in privaten Sammlungen, die teilweise bereits mehrere Hundert Objekte umfassten, einen zunehmenden Anteil ausmachten.32

Details zu “Lautenthals Glück” und “Regenbogen“

Hinsichtlich der Einzelmotive gilt noch ein besonderer Blick “Lautenthals Glück” und “Regenbogen”: “Lautenthals Glück” war mit der Studienversion von 1743 der allererste Typ in der Motivreihe, und dennoch sollte es paradoxerweise bei ihm mit ca. neun Jahren am längsten dauern, bis 1752 ein voll befriedigendes Ergebnis erreicht wurde.

Revers: im Abschnitt: DIE GRVBE LAVTENTHALS GLVCK KAM IN AVSBEVT IM QV:REM : 1685, darunter: I•H•B•.(Foto: Fritz Rudolf Künker & Co. KG, Auktion 254, 07. Oktober 2014, Los 3183).

Eine zweite Version, 1745 für Hannover geprägt (Abb. 19), verdeutlicht nochmals sehr schön das Vorgehen nach dem „Try-and-Error-Verfahren“: Der Lautenhals ist nach oben abgeknickt und der Kopf der Lautenspielerin nach rechts gewendet, was mit dem Neigen des linken Ohrs zur Laute durchaus natürlich die Konzentration auf die Musik reflektiert. Allerdings unterstützt dies nicht die Blicklenkung nach rechts, so dass man sehr schnell wieder zur ursprünglichen Haltung zurückkehrte.33 Eine überzeugend innige Hinwendung zur Musik gelang schließlich mit der vierten Stempelvariante 1752 (Abb. 20). Eine vergleichbare Motivoptimierung zeigt auch der Vergleich von erstem und zweiten Stempel des Motivs “König Carl”.34

Das Motiv auf die Grube “Regenbogen” 1746 ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Über die Anspielungen auf vorangegangene soziale Konflikte und deren Lösung wurde im ersten GN-Beitrag bereits ausführlich berichtet. Daneben drückt kein anderes Motiv die tiefe Gläubigkeit der Bergleute so eindrücklich aus wie dieses – im Bewusstsein des Gnadenbundes mit Jesus, symbolisiert durch den Regenbogen, begeben sich zwei Bergleute zu ihrer stets gefahrenträchtigen Arbeit. Die vorgehaltenen Grubenlichter sind gleichermaßen Symbole bergmännischen Stolzes wie christlicher Mystik („Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“; Joh. 8,12). „Das Gottvertrauen der Bergleute“ könnte hier als die „innere“ Botschaft gedeutet werden – in ihrer Authentizität und Alltäglichkeit eine sehr emotionale, berührende Szene, umso mehr als infolge der schrägen Rückenansicht die Gesichter der Bergleute nicht sichtbar sind und der Betrachter sich diese selbst vorstellen muss.

Revers: im Abschnitt: DIE GRVBE REGENBOGEN KAM WIED:IN AVSB: IN Q:LVCIAE 1746, darunter: I•B•H• (Müseler 10.6.3/22; Welter 2567) (Foto: Fritz Rudolf Künker & Co. KG, Auktion Preussag 1, 30. Oktober 2015, Los 260).

Auch ist “Regenbogen” das Motiv, das die größte landschaftliche Vielfalt zeigt – Hügel, Halden, die Clausthaler Hochebene mit der Windmühle und Berge im Hintergrund und darin eingebunden Zellerfeld als Hauptort des Kommunion-Harzes.

Stilistisch findet sich weitestgehend das bereits Bekannte: Ein Berghang links bildet mit Halden und kleineren Erdhügeln auf der Standlinie einen L-förmigen Rahmen, der den Blick nach rechts in einen panoramaartig weiten und strukturierten Raum lenkt und ein „helles“ Zentrum hervorhebt (Abb. 22). Inspirierend könnte hier ein Stich nach einem Gemälde von Peter Paul Rubens (1577–1640) von einem unbekannten Stecher im Bestand des herzoglichen Kabinetts gewesen sein (Abb.21).

Auf eine Erörterung der bei den weiteren Motiven jeweils verwendeten Stilelemente wird verzichtet, da dies weitgehend auf Wiederholungen hinausliefe; zu den thematischen Aspekten sei auf die Darstellungen im Teil I verwiesen.

Es bleibt noch der Blick auf das Gesamtkonzept der Serie. Die sorgfältige Abstimmung der Motive aufeinander spricht für ein von vornherein bestehendes ganzheitliches Konzept. Wie für den bergbaulichen Bereich35 wurde auch bei den Landschaftsdarstellungen auf Abwechslung und gegenseitige Ergänzung geachtet: So finden sich Montananlagen eingebettet in Wald (“Cronenburgs Glück”), auf einer Anhöhe (“Segen Gottes”), vor einer Staumauer (“Regenbogen”) oder in Form einer komplexen Industrieanlage (“Lautenthals Glück”); Berge variieren in Form und Höhe, der Grad der Bewaldung wechselt, daneben finden sich abwechselnd Elemente wie ein steiler Berghang, eine Hochebene, Felsenklippen, ein wasserfallartig herabstürzender Fehlschlag, Teiche und ein Flusslauf. Dem Betrachter wird so – ganz nebenbei – auch ein lebendiger Eindruck von der landschaftlichen Vielfalt der Region vermittelt.

Da auch Symbole bzw. Allegorien entweder exklusiv oder zumindest in abgewandelter Form verwendet wurden, erhalten die Motive trotz des festen Grundmusters ikonographisch eine klare Individualität, die sie leicht unterscheidbar macht, und das schon aus größerem Abstand, während sie künstlerisch trotz der alltagstauglichen Legierung auch im Detail überzeugen.

Auf wen die Entwürfe zu diesen erstaunlichen Motiven zurückgehen, ist letztlich nicht bekannt. Vieles spricht für Karl Albrecht Ludwig von Imhoff als Urheber, etwa sein Schreiben von 174236, sein vielschichtiges Interesse (s. a. oben) oder seine sicherlich guten Kontakte zum braunschweigischen Hof. Aber auch Rudolph Philipp Wahl als Stempelschneider kommt aufgrund seiner Erfahrungen aus seiner Lehrzeit bei Christian Wermuth als (Co-)Initiator in Betracht.37, Ihm wie auch Münzmeister Johann Benjamin Hecht (1700–1762) bot die Serie in Verbindung mit dem 1742 gelieferten Balancier eine zweifellos willkommene Profilierungsmöglichkeit.38 Gleichzeitig herrschte in Braunschweig ein der Kunst gegenüber aufgeschlossenes Klima: Herzog Carl I. (1713–1780) erweiterte u. a. die unter Herzog Anton Ulrich (1633–1714) aufgebaute Gemäldesammlung, die bereits mehrere Werke großer Niederländer wie Peter Paul Rubens, Rembrandt Harmensz (1606–1669) oder Jan Vermeer (1632–1675) aufzuweisen hatte, vor allem um Landschaftsgemälde und Stillleben. Bekannt ist außerdem, dass sich das Werk des oben erwähnten Kunstkritikers Roger de Piles im Bestand der Privatbibliothek der Herzogin Philippine Charlotte (1716–1801) befand.39 Und da zudem ein großes Interesse an den Münzprägungen im Rahmen der merkantilen Wirtschaftspolitik anzunehmen ist40, waren die Voraussetzungen für ein Crossover zwischen Kunst und Numismatik im damaligen Braunschweig sicher sehr günstig.

So interessant wie der Blick auf das Werden der Motive, ist umgekehrt auch der auf wahrscheinliche Effekte der Serie ihrerseits auf die Kunst und die allgemeine Wahrnehmung der Region. Gerade das Image des Harzes war bis zum Erscheinen der Serie recht dubios und scheint sich danach nahezu schlagartig verbessert zu haben. In der Ausgangslage galt der Harz als klimatisch unwirtlich und abweisend mit einer unerträglich feucht-kalten Witterung – Matthias Eibisch schrieb etwa 1572 über seine Brockenbesteigung: „…von dunklen Wolken / treulich umgeben / geschlagen von Wind und Regen / und einer verwirrenden Kälte / den Wald überragen Schatten / ein Ort des Schreckens!“41

Das „Wirken“ der Ausbeutetaler

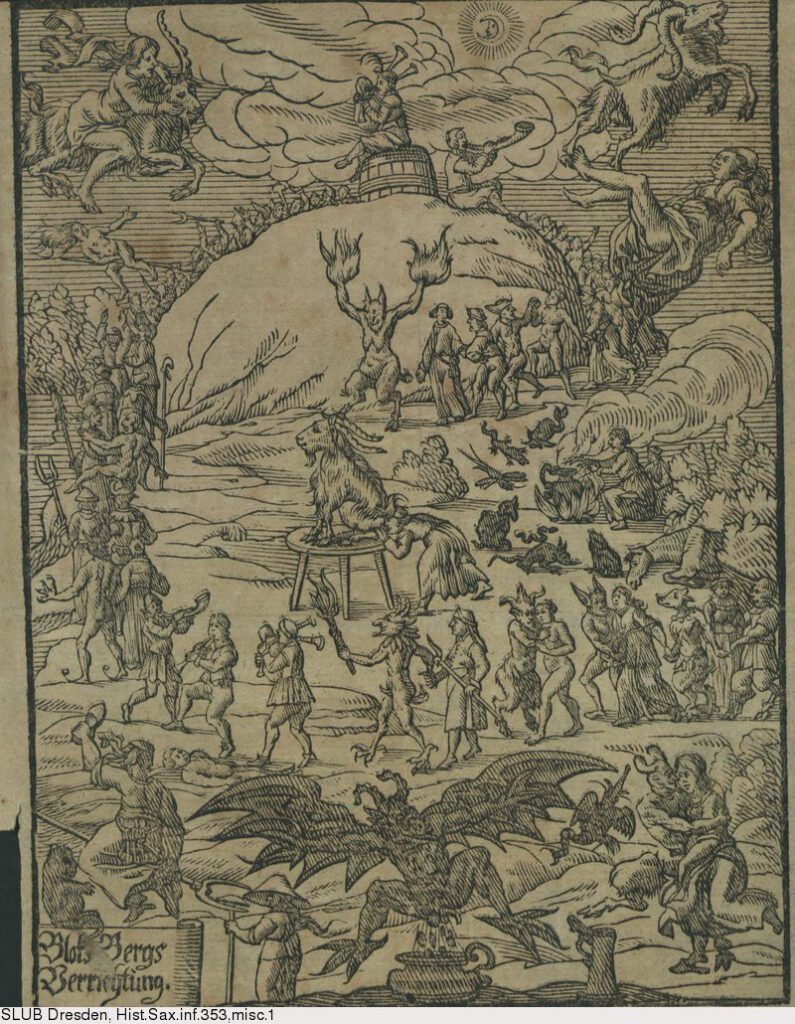

In Folge des Dreißigjährigen Krieges mit Verödung und Räuberwesen waren die Schilderungen immer dämonischer geworden. Der Harz diente zudem im Zusammenhang mit den Walpurgisfeiern der Verortung satanischen Treibens und als Schauplatz erotisch aufgeladener „Berichte“ über das Hexenwesen.42

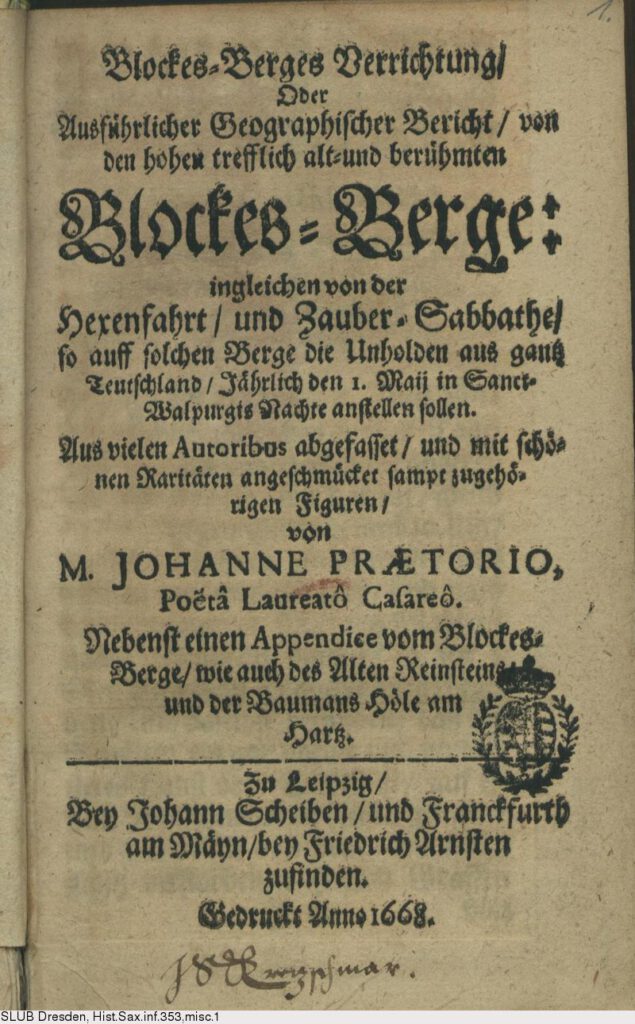

Johann Praetorius‘ (1630–1680) „Blockes-Berges Verrichtungen“ ist ein typisches Beispiel: Er sah aufgrund des satanischen Treibens den Ursprung für den Namen des „Brocken“ im „Bock“ (sic!) (Abb. 23).43

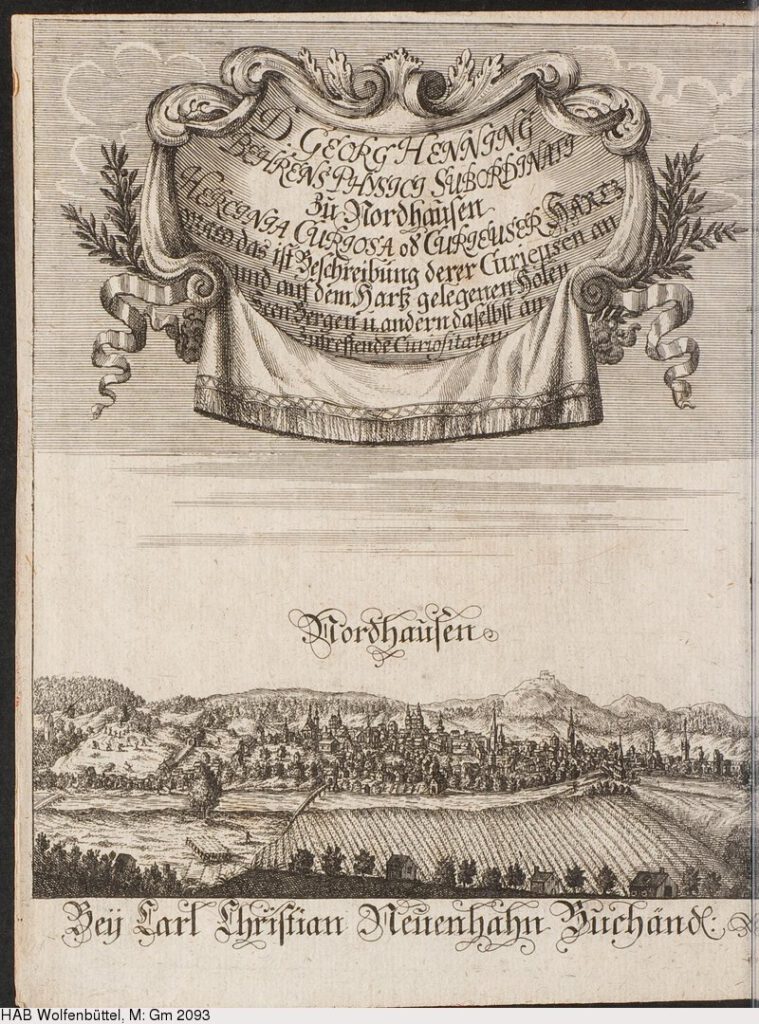

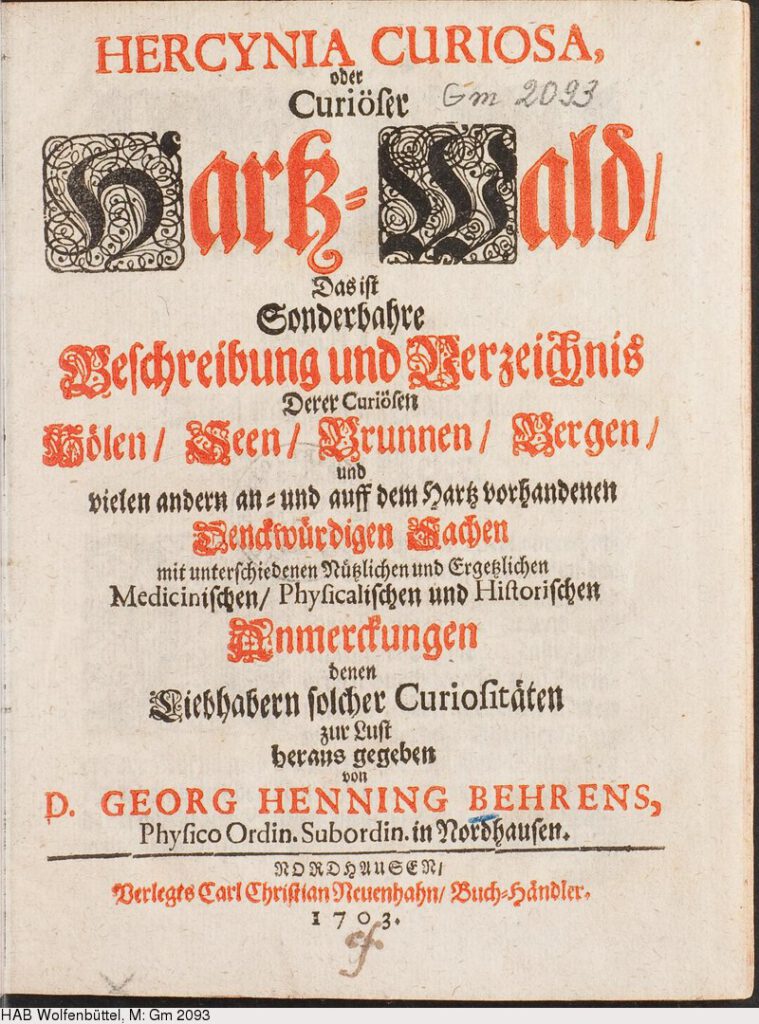

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts wurde der Ton allmählich sachlicher, wie etwa bei Georg Henning Behrens (1662–1712), der 1703 mit „Hercynia Curiosa, oder Curiöser Hartz-Wald“ einen frühen Reiseführer vorlegte, der aber trotz dreier Auflagen offensichtlich (noch) nicht die nötige Durchschlagskraft für eine Versachlichung in der Breite erreichte. Vermutlich war die Gesamtauflage zu niedrig, zudem stand das Kurios-Wunderliche noch zu sehr im Vordergrund und abgesehen vom Frontispiz vermittelte das Werk keine optischen Eindrücke (Abb. 24).

Und so erschien noch 1739 mit „Die Reise der Hexen nach dem Blocks-Berge und die dadurch berufene Walpurgisnacht“ unter dem Pseudonym „Berlindo“ ein seicht-frivoler Text im Stil einer Schäfergeschichte des Rokoko, in der die Walpurgisnacht den Rahmen für voyeuristische Schilderungen lasterhaften Treibens abgibt.

In gewissem Grad könnte sogar ungewollt der weit verbreitete „Wilder-Mann-Taler“ zur Wahrnehmung des Harzes als einem wunderlich-unheimlichen Ort beigetragen oder diese bestärkt haben.

Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts setzte mit dem Forschungsinteresse der Universitäten Halle und Göttingen, wissenschaftlichen Berichten, sachlichen Reiseschilderungen und einer neuen Auffassung von der Natur ein nachhaltiger Umschwung ein. Mit ihrer hohen Auflage44über einen Zeitraum von rund 20 Jahren und der entsprechend weiten Verbreitung füllten die Grubentaler parallel dazu die bis dahin bestehende Lücke bildlicher Darstellungen. Sie propagierten dabei das Bild einer strukturierten Region mit Hochtechnologie und einer arbeitsamen, christlichen Bevölkerung – und das auf offiziellen Münzen mit Abbildungen in der Art eines Merian-Stichs. Ein bedeutsamer synergistischer Beitrag zur Versachlichung der Harzwahrnehmung seitens der Ausbeutetaler dürfte damit kaum von der Hand zu weisen sein. Zumal es laut Annedore Müller-Hofstede bis 1760 überhaupt keine Abbildungen deutscher Mittelgebirge gab – womit sie sich vermutlich auf Gemälde bezog45; auch der „Prospect des Hartz-Waldes“ (Abb. 1) von Johann Christoph Homann wurde von den Erben erst circa 20 Jahre nach seinem Tod herausgegeben als Ergänzung zum Weltatlas des Johann Baptist Homann (1664–1724), möglicherweise infolge eines durch die Ausbeutetaler gewachsenen Interesses am Harz. Drucke im größeren Umfang kamen nach Rudolf Schlögel jedoch erst ab 1780 auf.46

Hinzu kommt, dass die Motive der Taler auf das gewachsene Interesse an der Natur trafen. Hier wird in ansprechender Weise eine Gebirgsregion vorgestellt, die, wenn auch nicht alpin, so doch abwechslungsreich und interessant wirkt und für viele in erreichbarer Nähe lag. Mehr noch, die Bilder sprachen auch das erwachende nationale Empfinden an – der omnipräsente Wald, eingebettet in eine schroffe Gebirgswelt voller geheimnisvoller Schätze der Tiefe mit einer tüchtigen Bevölkerung, die trotz harter Lebensbedingungen optimistisch in die Zukunft blickt – eine sehnsuchtsvoll besetzte Idylle nicht unähnlich der, die der Schweizer Albrecht von Haller (1708–1777) in seinem zeitgenössisch bekannten Gedicht „Die Alpen“ (1732) schildert47, aber mitten in Deutschland! Derselbe Haller führte später als Göttinger Professor als einer der ersten Harzexkursionen durch und allmählich entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Harztourismus.48 Und wenn Dichter wie Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803) oder Friederich Leopold von Stolberg (1750–1819) den Harz als Ort eines noch unverfälschten Germanentums idealisierten, so dürften die Grubentaler auch hierzu im Vorfeld zu einer stimmigen ikonographischen Basis beigetragen haben.

Ähnlich, wie die Münzserie bisher in diesem Zusammenhang kaum wahrgenommen wurde, verhält es sich auch hinsichtlich sehr wahrscheinlicher Einflüsse auf die Kunst, speziell auf Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723–1803). Weitsch stammte aus dem Harzvorland und war in Braunschweig als Porzellanmaler, freier Künstler, Kunsthändler und zuletzt ab 1789 als Inspektor der herzoglichen Gemäldegalerie tätig. Als Autodidakt hatte er sich lange an niederländischen Vorlagen orientiert, ehe er ab Mitte der 1760er Jahre den Harz als Thema entdeckte. Ursächlich wurde hierfür bisher u.a. seine Naturbezogenheit gesehen. Anregungen durch die Grubentaler, obwohl naheliegend, wurden nach Wissen des Autors dagegen bisher nicht erwogen. Aber warum sollte Weitsch, der als Braunschweiger Bürger und Künstler zweifellos mit der Serie der Grubentaler gut vertraut war, nicht auch durch den alltäglichen Umgang mit den Münzen zu der Erkenntnis gekommen sein, dass mit dem Harz ein künstlerisch ansprechendes wie potentiell lukratives Thema direkt vor seiner Haustür lag? Dafür, dass er sich tatsächlich von den Motiven inspirieren ließ, sprechen zumindest frappierende Parallelen zwischen dem Taler „Segen Gottes“ 1761 und Weitschs Tellermotiv „Marmelmühle am Hartz“ ca. 1765: Beide zeigen eine steile Felswand, davor einen Fluss, eine über ein Gefluder mit Wasserkraft betriebene Industrieanlage, eine Rückenfigur im Vordergrund – insgesamt ein recht ähnlicher, spiegelbildlicher Bildaufbau (Abb. 25 und 26).

In Folge erwarb sich Weitsch ein eigenständiges Renommee als der erste Harzmaler, was ihm angesichts der aufkommenden Harzbegeisterung ein sicher nicht uninteressantes Alleinstellungsmerkmal sicherte, und schon 1765 konnte Weitsch zwei Brockenbilder nach Paris verkaufen.49

Abb. 27 zeigt ein Bild von P. Weitsch von 1769; es verbindet mit einer Tierherde im Vordergrund im niederländischen Stil mit dem Harz durch die im Dunst des Hintergrunds erkennbaren Festung Regenstein.

Zusammenfassung und Ausblick

Sowohl die vorangegangene Analyse (GN 327, 2023, S. 144–155) als auch die hier vorgelegte Untersuchung haben eindrücklich gezeigt, welch durchdachtes und weit über eine gewöhnliche „Werbemaßnahme“ hinausgehendes Konzept den Ausbeutetalern zugrunde liegt.

Zwei Probeprägungen sowie spätere Motivmodifikationen gestatten dabei einen in der Numismatik seltenen Einblick in die Entwicklung des künstlerischen Konzeptes. Sie ermöglichen, anfänglich bestehende Probleme wie die dann gefundenen Lösungswege nachzuvollziehen und zu verstehen. Die Herausforderungen, denen sich das Team dabei gegenübersah, werden transparent und lassen dessen Leistung noch eindrucksvoller erscheinen. Erreicht wurde eine harmonische Verbindung zwischen numismatischer Tradition, Materialfragen, handwerklichem Können und zeitgenössischer Kunst. Auch wenn, wie dargelegt, die Motive auf den niederländischen Genre- und Landschaftsstil aufsetzen, sind sie alles andere als Imitate. Die Serie aus neun individuellen Motiven zeigt durchgängig eine eigenständige „Handschrift“. Diese Eigenständigkeit resultierte nicht allein aus dem montanen Ambiente oder spezifisch numismatischen Anforderungen wie etwa hinsichtlich des Materials oder der begrenzten Bildfläche. Vielmehr sind es die unaufdringlich eingeflochtenen, aber leicht erfassbaren „inneren“ Botschaften, die die Serie zu einem Gesamtkunstwerk machen. Diese Botschaften, seien sie ökonomisch, religiös, sozial oder naturbezogen, sprechen ein breites Publikum an: Den nach Investitionsmöglichkeiten suchenden Wirtschaftsbürger ebenso wie den Technikfreak, den numismatischen Liebhaber wie den Naturbegeisterten oder den selbstbewussten Bergmann.

Ob intuitiv oder bewusst infolge Xavers Idealvorstellungen – hier wird die Ästhetik als eine die verschiedensten Bereiche verbindende Kommunikationsbasis genutzt, eine allen verständliche „Lingua Franca“. Damit übernimmt die Ästhetik hier im Sinne eines zumindest partiellen Säkularisierungsprozesses eine Funktion, die bis dahin Domäne der Religion war, auch wenn diese weiterhin in den Motiven sehr präsent ist.

Diese Botschaft tragen die Münzen als umlaufendes Zahlungsmittel hinaus in den Alltag und – man kann kaum etwas anderes annehmen – erweitern damit den Raum der Kunst und stellen den Diskurs darüber auf eine breitere Basis. Erst gut 30 Jahre später werden dann vermehrt aufkommende Kunstdrucke diese Funktion übernehmen, doch da hat die Serie mit “Güte des Herrn” 1774 bereits ihren Abschluss gefunden.

Avers: Großbritannisches Wappen, mit Hosenbandorden und dem Motto „HONI SOIT QUI MAL Y PENSE“, Löwe und Einhorn als Schildhalter, Krone, Spruchband: DIEU ET MOI DROIT, Umschrift: 1774 GEORG III •D•G•M•B•F•&•H•REX•F•D•B•&•L•DUX•S•R•I•A•T•&•EL•.

Revers: Umschrift: DIR ERDE IST VOLL DER GÜTE DES HERRN, im Abschnitt: DIE GÜTE DES HERRN KAM WIEDER IN AUSBEUTE IM•Q•LUCIAE•1774•, darunter: I•C•R• (Foto: Fritz Rudolf Künker & Co. KG, Preussag 1, 30. Oktober 2015, Los 315).

Wenn auch undokumentiert, darf man für die Serie zu ihrer Zeit sicher eine gewisse Wirkungsmacht annehmen – als anregende Inspirationsquelle oder als Korrektiv eines verzerrten Harzbildes. Heute erfreut sie den Numismatiker und bietet sich darüber hinaus als eine vielschichtig interessante historische Quelle an. Und ganz gewiss hat sie als einer der absoluten Höhepunkte einen Ehrenplatz in der Geschichte der beiden Oberharzer Münzen inne.

Danksagung

Der Verfasser dankt für vielfältige Unterstützung insbesondere Julia Kröner (Fritz Rudolf Künker & Co. KG, Osnabrück), Ulrich Reiff (Oberharzer Bergwerksmuseum, Clausthal-Zellerfeld), Dr. Michael Zimmermann (Karlsruher Institut für Technologie, Eggenstein-Leopoldshafen), Antje-Fee Köllermann und Hülya Vidin (Niedersächsisches Landesmuseum Hannover), Alois Schieweg (Hannover), Henrietta Danker und Felix Kommnick (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) sowie dem Team der Leibniz Bibliothek Hannover.

Anmerkungen

1 ↑ Maffei 1574, Rerum a Societate Iesu in Oriente Gestarum, S. 164–165; die Übersetzung aus dem Lateinischen dieser gekürzten Version, die von Imhoff vorlag, erfolgte durch Alois Schieweg.Eine Übersetzung von Xavers Originalschreibens findet bei Sievernich 2006, S. 326.

2 ↑ Maffei 1574, S. 162 sowie Sievernich 2006, S. 317–320.

3 ↑ Das Buch hat von Imhoff am 2. September 1730 in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel,ausweislich des dort geführten Registers entliehen; persönliche Mitteilung Felix Kommnick, HAB.

4 ↑ Kuhn 2023, S. 144–155.

5 ↑ Zum Umfang der Montanprägungen s. Müseler 1983, Nr. 10.1 bis 10.6.5.

6 ↑ Ein Beispiel der Zellerfelder Münze ist der Löser auf „Lautenthals Glück“ 1685, motivischer Vorläufer für den Ausbeutetaler 1745; s. Kuhn 2020, S. 126–133.

7 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 51. Die hier angegebenen Zitate und Seitenangaben beziehen sich nicht auf die 1708 erschienene und in Braunschweig vorliegende französische Originalausgabe, sondern auf die 1760 erschienene deutsche Übersetzung.

8 ↑ Kuhn 2023, S. 152.

9 ↑ Nach einer persönlichen Mitteilung von Andreas Kaiser (Fritz Rudolf Künker & Co. KG, Osnabrück) kommen diese beide Versionen im Münzhandel de facto nicht vor.

10 ↑ Das Gewicht liegt laut Kenom-Eintrag bei 26,115 g! Auch die Gewichtsangaben für den Löser auf Lautenthals Glück von 1685 als motivischen Vorläufer sprechen für die Verwendung von Feinsilber: 104,4 g für die 4 Taler Ausführung bzw. 77,4 g für 3 Taler.

11 ↑ Vgl. Vgl. Müseler 1983, Nr. 10.6.4/28a, sowie Kuhn 2023, S. 151–152, dort wurde die erste Variante demnach unzutreffend als zweite beschrieben.

12 ↑ Hinsichtlich der unterschiedlichen Härtegrade s. z.B. Anwendungsfibel Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt 2015, S. 1.

13 ↑ Greil – Edtmaier – Haubner – Lauter 2017, S. 92.

14 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 51.

15 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 52–54.

16 ↑ Kuhn 2023, S. 146.

17 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 159–188, bes. 159.

18 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 52.

19 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 23–28.

20 ↑ De Piles empfiehlt, wichtige, aber allgemein weniger bekannte Objekte ggf. deutlich zu beschriften, s. ebenda, S. 22–34, 39–58, 75.

21 ↑ Kuhn 2023, S. 146–147.

22 ↑ Ebenda.

23 ↑ De Piles 1708 [1760], S. 177–178.

24 ↑ Vgl. Kuhn 2023, S. 148.

25 ↑ S. Kuhn 2023, S. 150.

26 ↑ Zur Rolle des Künstlers in sozialgeschichtlicher Hinsicht s. Schneider 2003, 283–288; zum niederländischen Stil allgemein s. z. B. Raupp 2001, S. 19–22.

27 ↑ North 2002, S. 87.

28 ↑ Geschätzt werden für den Zeitraum von 1580 bis 1800 etwa 9 Mio. Gemälde, s. Hülsen-Esch 2014, S. 39; Christoph Martin Vogtherr spricht für die Zeit um 1700 von einem „kometenhaften“ Aufstieg der niederländischen Landschaftsmalerei auf dem Pariser Kunstmarkt und einer Zeit der Neuorientierung für Sammler, s. Vogtherr 2021, S. 35; für die Entwicklungen in Frankfurt und Hamburg vgl. z. B. North 2002, S. 94, 102; für Hannover s. Wegener 2000, S. 8–11.

29 ↑ North 2002, S. 86.

30 ↑ Omrod 2002, S. 21–22.

31 ↑ North 2002, S. 98–99.

32 ↑ Rudolf Schlögel schlüsselt weiter hinsichtlich Präferenzen in Abhängigkeit vom Sozialstatus auf. Dabei weist er tendenzielle Präferenzen nach wie eine Vorliebe für Landschaften bei der Gruppe der Funktionselite, für Genre eher bei den Wirtschaftsbürgern, wohingegen der Adel stärker Tierbilder bevorzugt habe und der Klerus weiterhin die ansonsten aus der Mode gekommenen religiösen Themen. Bewusst oder zufällig, die Ausrichtung der Motivgestaltung entsprach damit den Vorlieben der besonders interessanten Zielsubgruppen. Details s. Schlögel 2002, S. 63–65.

33 ↑ Hermann Brede und Fritz Spruth beschreiben 1991 eine bis dahin unbekannte und sehr seltene Variante mit Kopfdrehung der Fortuna nach rechts, die 1746 für Braunschweig geprägt wurde. Da bereits seit 1745 das Motiv mit Kopfdrehung nach links auch als braunschweigische Prägung zirkulierte dürfte dies als Belegstück für das Münzkabinett angefertigt worden sein; Brede 1991, S. 215–218.

34 ↑ Zum Entwicklungsverlauf s. Kuhn 2023, S. 149. Die o.g. Variante fehlt dort, sie stünde an zweiter Stelle. Zu den Veränderungen bei der zweiten Variante auf König Carl erfolgten Änderungen s. Kuhn 2023, S. 150.

35 ↑ Kuhn 2023, S. 152–153.

36 ↑ Kuhn 2023, S. 144.

37 ↑ Wahl war zusätzlich als Stempelschneider für Sachsen-Eisenach akkreditiert, s. Forrer 1916, S. 343–344.

38 ↑ Hecht hatte sich nach einem Jurastudium in Leipzig bei seinem Vater, dem Zellerfelder Münzmeister Ernst Peter Hecht (1652–1731), profunde Kenntnisse erworben und gilt als einer der gediegensten Münzmeister des Harzes; s. Fiala 1904, S. 159 sowie Burose 1984, S. 51–55.

39 ↑ S. auch Steingräber 1980, S. 128–130.

40 ↑ Kuhn 2023, S. 145.

41 ↑ Zitat bei Freiesleben 1795, 2. Theil. S. 39, eigene Übersetzung aus dem Lateinischen.

42 ↑ Hermand 1983, S. 170–173.

43 ↑ S. Praetorius 1668, S. 54–58, dort heißt es u. a.: „… ſondern er [der Brocken] hat vielmehr ſeinen Nahmen vom hoͤlliſchen Bocke/ das iſt/ vom Teuffel/ welcher ſich in eines Bocks Geſtalt auff ſelbigen Berge zum oͤfftern erzeigen ſoll/ ſonderlich wann die Hexen ihre Gaſterey drauff halten…Warumb aber der Teuffel ſich gerne in Bocks Geſtalt erzeiget/ kan vieleicht auß dieſer Urſachen geſchehen/ weil der Bock ein ſtinckend und geil Thier iſt… Eine ſolche unerſaͤtliche Hurenluſt und unverſchaͤmbte Geilheit findet ſich nun auch bey dem boßhafftigen verhurten Teuffel/ da er allerley Schandpoſſen und Unzucht mit ſeinen verſchwornen Hexen treibet…“.

44 ↑ Vgl. Kuhn 2023, S. 152 mit Anm. 47.

45 ↑ Müller-Hofstede 1973, S. 5.

46 ↑ Schlögel 2002, S. 61.

47 ↑ von Haller 1732, S. 1–25 [7–31].

48 ↑ Hermand 1983, S. 177.

49 ↑ S. Müller-Hofstede 1973, S. 5–8, 38, 74, 122–125 sowie Lange 2008, S. 336; hinsichtlich später folgender Künstler s. „Malerblicke im Harz“, https://ww.harzinfo.de/malerblicke.

Literatur

- Anwendungsfibel Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt 2015

Datenbank und Anwendungsfibel für den Goldschmied, https://www.agosi.de/wp-content/uploads/2015/09/anwendungsfibel.pdf, (alle letzten Zugriffe am 07.04.2024). - Berlindo 1739

Anonym, Die Reise der Hexen nach dem Blocks-Berge und die dadurch berufene Walpurgisnacht zum vergnüglichen Zeitvertreib mit poetischer Feder beschrieben, Hartz, o. O. 1739. - Behrens 1703: Georg Henning Behrens, Hercynia Curiosa, oder Curiöser Hartz-Wald, Nordhausen 1703. www.deutschestextarchiv.de/book/show/behrens_hercynia_1703..

- Brede 1991

Hermann Brede – Fritz Spruth, Fünf unedierte Oberharzer Ausbeutetaler von Braunschweig-Lüneburg, in: Geldgeschichtliche Nachrichten 145, 1991, S. 215–218. - Burose 1984: Hans Burose, Zur Geschichte der Zellerfelder Münze, in: Hans Burose, Hans Emil Kolb – Werner Hartmut Frank – Ekkehard Reiff (Hg.), Die Zellerfelder Münze: vier Beiträge zur Geschichte der alten Münzstätte, Clausthal-Zellerfeld 1984, S. 7–91.

- Dennert 1986

Herbert Dennert, Bergbau und Hüttenwesen im Harz vom 16. bis 19. Jahrhundert: dargestellt in Lebensbildern führender Persönlichkeiten, Clausthal-Zellerfeld 1986. - Fiala 1904

Eduard Fiala, Die Münzmeister der Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischen Cormmunion-Münzstatte zu Zellerfeld, in: Zeitschrift für Numismatik 24, 1904, S. 145–166. https://numismatics.org/zfn/38060000322537/124647.pdf. - Forrer 1916

Leonard Forrer, Biographical Dictionary of Medallists, Coin-, Gem-, and Seal-Engravers, Mint-Masters, and & c. Ancient and Modern, with References to their Work, B.C. 500 – A.D. 1900, London 1916. https://archive.org/details/biographicaldict06forr/page/457/mode/1up?view=theater. - Freiesleben 1795

Johann Carl Freiesleben, Bemerkungen über den Harz, 1. Theil: Bergmännische Bemerkungen über den merkwürdigsten Theil des Harzes, 2. Theil: Mineralogische Bemerkungen bey Gelegenheit einer Reise durch den merkwürdigsten Theil des Harzgebirges, Leipzig 179. - Greil 2017

Stephanie Greil – Christian Edtmaier – Roland Haubner – Lukas Lauter, Metallographic Investigations of Silver Alloys Used for Minting, in: Materials Science Forum 891, 2017, S. 89–94. - Haller 1732

Albrecht von Haller, Die Alpen, in: Versuch Schweizerischer Gedichten, S. 1–25, Bern 1732. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN514453117?tify=%7B%22pan%22%3A%7B%22x%22%3A0.572%2C%22y%22%3A0.816%7D%2C%22view%22%3A%22export%22%2C%22zoom%22%3A0.327%7D. - Hermand 1983

Jost Hermand, Die touristische Erschließung und Nationalisierung des Harzes im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Griep – Hans-Wolf Jäger, Reise und soziale Realität am Ende des 18. Jahrhinderts, Heidelberg 1983, S. 169–187. - Hülsen-Esch 2014

Andrea von Hülsen-Esch, Geschichte und Ökonomie des Kunstmarkts – ein Überblick, in: Andrea Hausmann (Hg.), Handbuch Kunstmarkt, Bielefeld 2014, S. 37–56. - Kuhn 2020

Reinhard Kuhn, Lautenthals Glück – Zwei Ausbeuteprägungen als Spiegel kulturhistorischer Entwicklung, Geldgeschichtliche Nachrichten 310, S.126–133.https://www.numismatik-in-hannover.de/einblicke/arbeiten/kuhn. - Kuhn 2023

Reinhard Kuhn, Des Bergmanns Stolz und Würde. Die Grubentaler des Kommunion-Harzes im zeithistorischen Kontext in: Geldgeschichtliche Nachrichten 327, 2023, S. 144–155. Eine erweiterte Version steht online zur Verfügung unter https://www.numismatik-in-hannover.de/einblicke/arbeiten/kuhn_3/. - Lange 2008

Justus Lange, Vom fürstlichen Auftrag zum bürgerlichen Wandschmuck. Der Harz als Motiv in der Malerei von Pascha Weitsch bis Carl Heel, in: Cord Friedrich Berghahn – Herbert Blume – Gabriele Henkel – Eberhard Rose (Hg.), Literarische Harzreisen. Bilder und Realität einer Region zwischen Romantik und Moderne, Bielefeld 2008, S. 333–366. - Maffei 1574

Giovanni Pietro Maffei (1533–1603), Rerum a Societate Iesu in Oriente Gestarum Volumen, in Teilen gekürzte sowie erweiterte Übertragung ins Lateinische aus dem Portugiesischen „A História das Missões dos Jesuítas no Oriente, Até ao Ano de 1568“ von Manuel de Costa (1541–1604), Köln 1574. - Müller-Hofstede 1973

Annedore Müller-Hofstede, Der Landschaftsmaler Pascha Johann Friedrich Weitsch 1723–1803, Braunschweig 1973. - Müseler 1983

Karl Müseler, Bergbaugepräge dargestellt auf Grund der Sammlung der Preussag AG, Bd. 1, Hannover 1983. - North 2002

Michael North, Kunstsammeln und Geschmack im ausgehenden 18. Jahrhundert: Frankfurt und Hamburg im Vergleich, in: Michael North (Hg.), Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, S. 85–103. - Omrod 2002

David Omrod, Dealers, Collectors and Connoisseurship in London 1660–1760, in: Michael North (Hg.), Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, S. 15–23. . - Piles 1708 [1760]

Roger de Piles, Cours De Peinture Par Principes, Paris 1708 [= Einleitung in die Malerey aus Grundsätzen: Mit Kupfern. Aus dem Französischen des Roger von Piles übersetzt durch Georg Heinrich Martini, Leipzig 1760], https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/piles1760. - Praetorius 1668

Johann Praetorius, Blockes-Berges Verrichtung, Leipzig 1668. www.deutschestextarchiv.de/book/show/praetorius_verrichtung_1668.. - Raupp 2001

Hans-Joachim Raupp, Landschaften und Seestücke. Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts, Münster 2001. - Sievernich 2006

Michael Sievernich, Franz Xaver. Briefe und Dokumente 1535–1552, Regensburg 2006. - Schlögel 2002

Rudolf Schlögel, Geschmack und Interesse. Private Kunstsammlungen zwischen ästhetischen Idealen und sozialer Repräsentation, in: Michael North (Hg.), Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, S. 55–68. - Schneider 2003

Norbert Schneider, Kunst und Gesellschaft: Der sozialgeschichtliche Ansatz, in: Hans Belting u. a. (Hg.), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 2003, S. 267–295. - Steingräber 1980

Erich Steingräber, Große Gemäldegalerien, München 1980. - Vogtherr 2021

Christoph Martin Vogtherr, Antoine Watteau – Künstler der Régence, in: Christoph Martin Vogtherr (Hg.), Antoine Watteau. Kunst – Markt – Gewerbe. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin – Brandenburg, Ausstellungskatalog, München 2021, S. 22–37. - Wegener 2000

Ulrike Wegener, Die holländischen und flämischen Gemälde des 17. Jahrhunderts: kritischer Katalog mit Abbildungen aller Werke, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Hannover 2000. - Wettengel 2002

Kurt Wettengel, Frankfurter Sammlungen von 1700 bis 1830, in: Michael North (Hg.), Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, S.69–84.

Bildnachweis

Abb. 1, 2, 24: Mit freundlicher Genehmigung der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel.

Abb. 3, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 22, 28: Mit freundlicher Genehmigung Fritz Rudolph Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück und Lübke & Wiedemann KG, Leonberg.

Abb. 5, 10, 19, 25: Mit freundlicher Genehmigung, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Foto: Kerstin Schmidt, Kenom, Public domain (CCO 1.0).

Abb. 12, 27: Mit freundlicher Genehmigung, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover.

Abb. 8, 9, 11: Privatbesitz. Foto: Michael Zimmermann.

Abb. 15, 16, 21: Mit freundlicher Genehmigung des Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig. CC BY-NC-ND 4.0. Nutzungsbedingungen siehe: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/informationen/datenschutz/nutzungsbedingungen-fur-online-angebote-des-herzog-anton-ulrich-museums/

Abb. 17: Mit freundlicher Genehmigung des Staedel Museums Frankfurt.

Abb. 18: Mit freundlicher Genehmigung der Wallace Collection Hertford House London.

Abb. 23: Mit freundlicher Genehmigung der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, SLUB.

Abb. 26: Mit freundlicher Genehmigung des Historischen Museums Hannover.

„Reinhard Kuhn (*1952) – bis 2017 niedergelassener Nervenarzt – hat als numismatischen Interessenschwerpunkt den Bereich der Britisch–Hannöverschen Personalunion mit dem Fokus auf sozial historischen Aspekten.“

Kontakt: reinhard.kuhn@gmx.net

< zurück zu Arbeiten zur Geld-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte